丹波篠山のめぐみ

1. 自然

四方を山に囲まれた盆地で、夏と冬、昼と夜の寒暖差がとても大きく、また秋には毎日のように霧が発生します。冬は、雪の降る日は年10日ほどですがとにかく寒く底冷えのする気候です。丹波篠山の標高は200mほどで、瀬戸内に向かって流れる武庫川、加古川、日本海に向かって流れる由良川の源流地域です。近くには日本一標高の低い分水嶺があり水も清らかです。このような気候と水が豊かな大地を育み、多くの美味しい食材を生んでいます。

[山々に囲まれたのどかな田園風景]

[丹波霧と黒豆畑]

[篠山川の源流付近]

2.歴史・観光

[春の篠山城跡]

[河原町 妻入り商家群]

[旧町役場]

[雪の篠山城跡]

3.文化

昼は鉾山が笛や太鼓の音と共に町中を練り歩き、夜はお神輿が春日神社に集まり境内を練ります。一見、京都祇園祭にも似ており丹波篠山には京都の文化が色濃く残っています。地理的にも丹波篠山と京都は隣り同士なのです。

[春日神社参道]

[鋒山]

[神輿]

4.グルメ

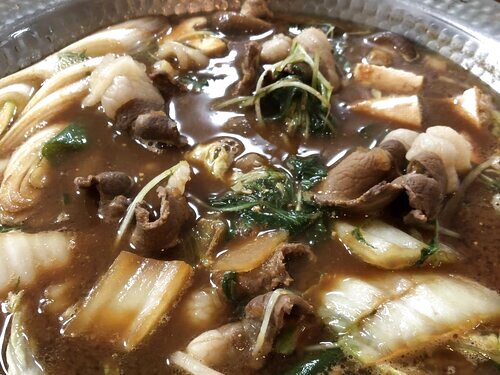

◇ ぼたん鍋

丹波篠山と言えばぼたん鍋。ぼたん鍋と言えば丹波篠山。発祥は100年以上も前だそうです。

ぼたん鍋は赤味噌と白味噌の合わせ出汁でいのしし肉や野菜を煮る鍋料理です。いのしし肉を大皿に並べた様がぼたんの花に似ていることから名付けられました。いのしし肉は牛や豚と違い、煮れば煮るほど柔らくなり驚くほどに美味です。特に白い脂身の部分は旨味たっぷり意外にあっさり、他の肉では味わうことのできない美味しさで、猪の姿からはとても想像できません。しし肉から出た出汁が染み込んだ野菜や後の雑炊はまた格別。ある有名TVグルメリポーターが、「人生最後の食事を選ぶとすれば、冬の丹波篠山でぼたん鍋を味わうこと」とまで言ったとか。

◇ 鯖寿司

京都に負けず丹波篠山の隠れたグルメです。

丹波篠山は「西の鯖街道」とも呼ばれ、昔は日本海の若狭から塩漬けされた鯖がちょうどいい具合になる頃に丹波篠山に届いたそうです。内陸部では珍しい鯖は新米の上に乗ったお寿司となり、秋祭りなどハレの日に食べられるようになりました。

肉厚な鯖と新米の酢飯が甘酸っぱい香りとともに口に入ると、渾然一体、なんとも言えない幸せな気持ちになります。

◇ 粕汁

粕汁は兵庫県の郷土料理で、丹波篠山でも冬の食卓によく並びます。

粕汁の存在を知っているのは近畿地方のみで、その他の地方はまったく食さないメニューだそう。兵庫県南部は昔から酒造りが盛んで、冬、酒を絞ったあとに残る「酒粕」が手に入りやすく、また北部でも、丹波篠山など丹波杜氏たちが出稼ぎ先の灘の酒蔵から実家に持ち帰り、食材として広まったようです。

粕汁とは、豚肉、大根、ごぼう、人参など多くの具材の入った、ほのかな酒の香りと甘い味が特長の、とろみのあるやたら熱い汁です。体の芯から温まります。酒の香りが漂いますが、おとな同様子どもも平気で食べています。

当時、粕汁はハレの日の食事でもあったようで、春先に農作業の準備を始める契機としても粕汁が食べられていたようです。